黄斑疾患とは?

黄斑疾患とは、黄斑部という網膜の中心部に異常を来たす疾患です。

黄斑部には、文字や色を識別するほとんどの細胞があり、網膜の中でも視機能が最も鋭敏なところです。

当院では、近年、中途失明原因の上位となっている加齢黄斑変性を中心に、黄斑部に関係する様々な眼疾患を専門的に診察・治療しております。

黄斑疾患について

❖ 加齢黄斑変性症(AMD)

加齢黄斑変性は、黄斑部の機能が、加齢等の原因によって障害される疾患です。

脈絡膜から発生する新生血管の有無で「滲出型」と「萎縮型」に分類されます。

新生血管は非常にもろく破れやすいため、出血を起こしたり、血管中の成分がもれたりして、急激な視力低下の原因となります。

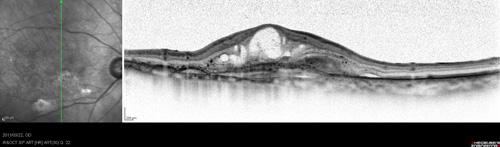

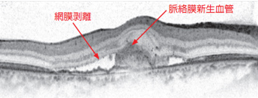

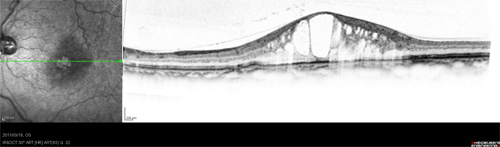

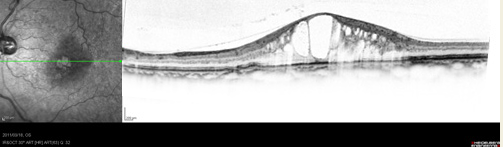

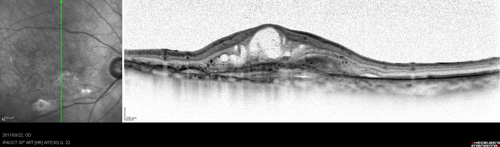

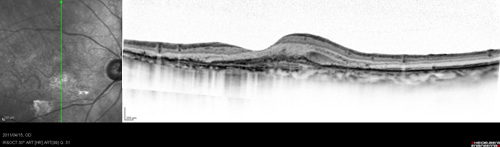

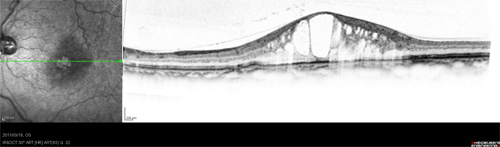

加齢黄斑変性症(OCT 画像)

滲出型加齢黄斑変性

「新生血管型」「ウェットタイプ」とも呼ばれます。

脈絡膜新生血管が発生し、出血することにより網膜が障害されて起こるタイプです。

進行が速く、急激に視力が低下していきます。

萎縮型加齢黄斑変性

「非滲出型」「ドライタイプ」とも呼ばれます。網膜の細胞が加齢により変性し、老廃物が蓄積して栄養不足に陥ります。

その結果、徐々に萎縮していきます。進行が穏やかなため、気づかない人もいます。

しかし、時間の経過とともに新生血管が発生し「滲出型」に移行することもありますので、定期的に眼科医で検査を受ける必要があります。

❖ 網膜静脈閉塞症

網膜の静脈が高血圧による動脈硬化などが原因で詰まって(閉塞して)血液成分が血管から漏れ出し、眼底出血や網膜の中心部(黄斑部)に浮腫(ふしゅ:むくみ)でできるなどの障害を引き起こす病気を網膜静脈閉塞症と言います。症状としては、物が歪んで見える、目のかすみ、視野欠損、視力低下が現れます。放置していると、網膜に酸素や栄養が行き届かず、新生血管が作り出され、硝子体出血や網膜剥離、血管新生緑内障を併発することがあります。

網膜静脈閉塞症の治療

薬物療法

静脈内の詰まり(閉塞)を解消するための薬や網膜の血管を拡張する薬などを使用し血流の改善に取り組みます。

抗血管新生薬療法

新生血管を増殖させるVEGF(血管内皮増殖因子)の働きを抑制するために抗血管新生薬を硝子体内に注射し、新生血管の発生や成長を抑え、進行を阻止します。

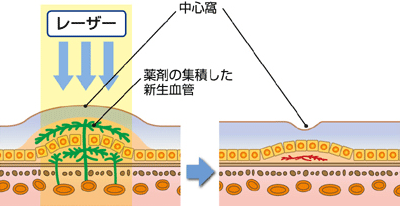

レーザー光凝固術

レーザーにより、発生した浮腫を焼いて退縮させたり、網膜の血管で酸素・栄養不足になった個所を焼き固めて新生血管の発生を抑制します。この治療では視力回復するわけではなく、病気の進行を抑えることが目的となります。

硝子体手術

網膜硝子体手術についてはこちらをご参考ください。

❖ 糖尿病網膜症

糖尿病網膜症とは、糖尿病が原因で瞳の奥の眼底に出血が起こることを言います。

初期の症状としては、少しかすんだり、黒い物が見えたりすることがありますが、かなり進行するまで自覚症状がない場合もあり、放置しておくと失明するケースもあります。

早期発見早期医療が大切です。糖尿病の方は、眼科での定期的な検査が大切です。

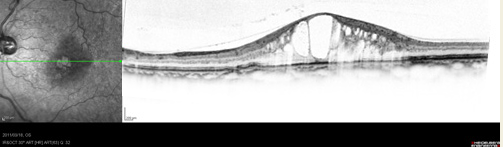

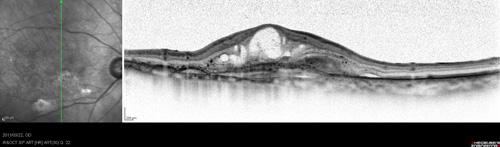

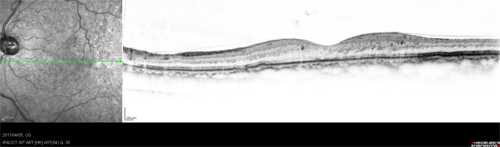

❖ 黄斑浮腫

網膜の中心となる黄斑部に液状な成分がたまり、はれている状態をいいます。

視力低下や歪み、ものの大きさが違って見えるなどの症状が出ます。

黄斑浮腫(OCT 画像)

原因となる病気

どんな見え方をするの?

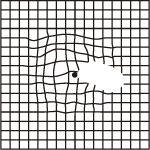

網膜の中心部である黄斑が障害されるので、読みたい文字が読めないという、とても不便な状態になってしまいます。しかも進行していきます。

症状は片方の眼から現れることが多く、年齢のせいにして、そのままにしていることも少なくありません。

中央部以外は見えている状態で、全く光を失ってしまうことはありません。

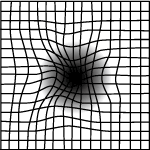

❖ 初期症状

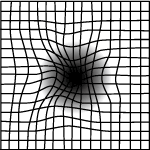

見たい部分がゆがんで見えます。

❖ 加齢黄斑変性

全体的にものがぼやけて見えます。

全体的にものが不鮮明に見えます。

見たい部分が黒くなって見えます。

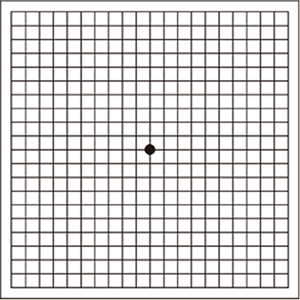

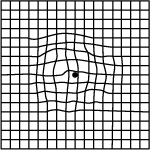

自己チェックのしかた

❖ まずはチェック用チャートを使って確認を

次に出てくる格子状の表を片目ずつ見え方に異常がないか確認しましょう。

表の中央の黒い点を見つめてください。

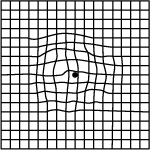

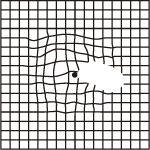

❖ 以下のような症状がみられたら、加齢黄斑変性の疑いがあります。

医師にご相談ください。

線がぼやけて薄く見える

中心がゆがんで見える

部分的に欠けて見える

主な検査と説明

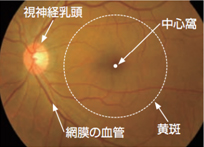

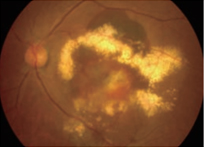

❖ 眼底検査

細隙灯顕微鏡を用いるなどして、眼底にある網膜の状態を調べます。細隙灯顕微鏡から、眼底に細くて強い光を当て、病気の所見を拡大して調べます。滲出型加齢黄斑変性症では、出血、網膜のむくみなどが観察できます。

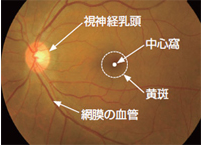

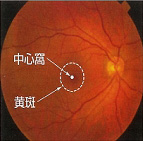

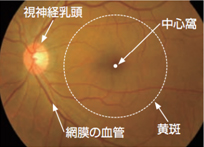

正常な目の眼底写真

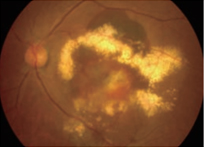

滲出型加齢黄斑変性症の眼底写真

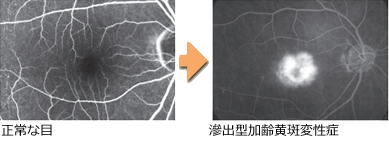

❖ 蛍光眼底造影検査

蛍光色素を含んだ造影剤を腕の静脈から注射し、眼底カメラで眼底の血管の異常を検査します。

新生血管や、新生血管からもれた血液がどこに存在するのかがよくわかります。

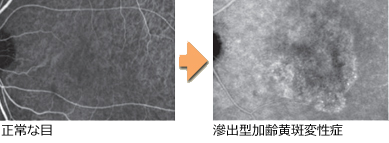

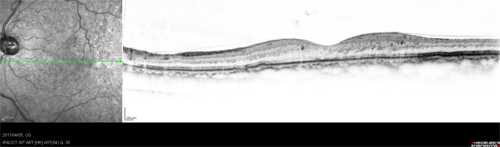

❖ 光干渉断層計(OCT検査)

光干渉断層計を用いて、眼底組織の断面の状態を詳しく調べます。光干渉断層計は、網膜の断面を描き出します。

滲出型加齢黄斑変性症では、網膜剥離(網膜が浮き上がっているところ)や網膜のむくみ、脈絡膜新生血管などが観察できます。

当院が導入している『ハイデルベルグ社 スペクトラリスOCT Compact+bluepeak』はOCT検査機器の中でも最高レベルの解像度を持ちます。

❖ 視野検査

視野がどの範囲まで、どの程度見えているかを検査します。

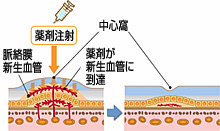

抗血管新生薬療法

抗血管新生薬(アイリーア、ベオビュ、ルセンティス)は、脈絡膜新生血管の成長を活性化させる体の中のVEGF(血管内皮増殖因子)という物質の働きを抑える薬です。

眼の中に注射することで、加齢黄斑変性症の原因である新生血管の増殖や成長を抑えることが可能な治療法です。

❖ 抗血管新生薬療法:アイリーア・ベオビュ・ルセンティス・バビースモの比較

| アイリーア | ベオビュ | ルセンティス | バビースモ |

|---|

| 投与間隔 | 1ヵ月ごとに1回,連続3回(導入期)硝子体内投与する。その後の維持期においては,通常,2ヵ月ごとに1回,硝子体内投与する。なお,症状により投与間隔を適宜調節する。 | 4週ごとに1回、連続3回(導入期)硝子体内投与する。

その後の維持期においては、通常、12週ごとに1回、硝子体内投与する。

なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。 | 4週間毎に連続3回

その後は症状により投与間隔を適宜調節するが4週間以上の間隔をあける。 | 〈中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性〉

4週ごとに1回、通常、連続4回(導入期)硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期においては、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。

〈糖尿病黄斑浮腫〉

4週ごとに1回、通常、連続4回硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後は、投与間隔を徐々に延長し、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、4週以上あけること。 |

|---|

| 承認 | AMDの薬として米国では2011.11に、日本でも2012.11に承認 | 加齢性黄斑変性症(以下AMD)の薬として米国では2019.10に、日本でも2020.03に承認 | 加齢性黄斑変性症(以下AMD)の薬として米国では2006.6に、日本でも2009.1に承認 | 加齢黄斑変性および糖尿病黄斑浮腫の薬として、日本では、2022年3月に承認 |

|---|

| 目的 | 視力維持・視力改善 | 視力維持・視力改善 | 視力維持・視力改善 | 視力維持・視力改善 |

|---|

| 適応 | - 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性

- 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫

- 病的近視における脈絡膜新生血管

- 糖尿病黄斑浮腫

- 血管新生緑内障

| | - 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症

- 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫

- 病的近視における脈絡膜新生血管

- 糖尿病黄斑浮腫

| - 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性

- 糖尿病黄斑浮腫

|

|---|

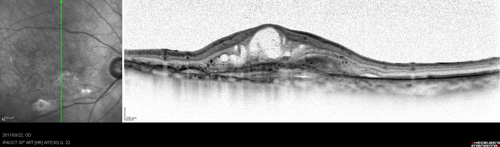

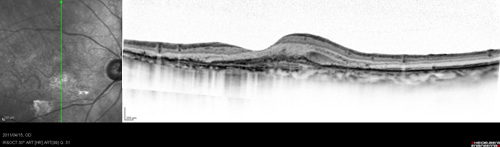

抗血管新生薬療法治療効果

❖ 加齢黄斑変性症

注入前

注入後

❖ 黄斑浮腫

注入前

注入後

PDT(光線力学療法)

❖ PDT(光線力学療法)とは

PDTは光に反応するビスダインと呼ばれる特殊な薬剤を体内に投与した後、薬剤の特性を利用し病変部にレーザーを照射することにより疾患の進行・悪化を抑制することを目的とします。

PDTは滲出型の加齢黄斑変性症が適応となり、まず当院にて検査を受けて頂き、PDTの適応であるかを判断します。

その後医師より説明を受けてもらい治療内容を十分に理解し、治療を受けられる場合は同意書を提出して頂き治療開始となります。

診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|

| 9:30〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ |

| 14:30〜18:30 | ● | ● | 手術 | / | ● | ▲ | / |

【休診日】 水曜・木曜が祝日の場合は休診となります。

診療受付は、各診療時間の30分前までとなります。ご了承ください。

・短期滞在手術等基本料1

・コンタクトレンズ検査料(1)

診断内容

| 眼科一般 | 糖尿病網膜症・網膜剥離・網膜裂孔 |

| 白内障・緑内障 | アレルギー性結膜炎(花粉症) |

| 麦粒腫・霰粒腫 | 低性近視(調節緊張) |

| 眼精疲労・ドライアイ | 眼鏡・コンタクトレンズ処方 |